编者按:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在抗战的艰苦时期,多位著名科学家在大后方重庆发挥自身专长、探求支援抗战之法。他们在空袭和饥饿中持续深入研究,并与国外同行交流,用“奋起”和“坚韧”在硝烟中延续着中国科学的点点星火。他们让中国科学在战火中顽强生长,为后来中国共产党领导下的新中国科技事业打下坚实基础。

陈德仁:在历史洪流中铺就航天之路

陈德仁(1922年10月22日—2007年12月21日)火箭控制专家,国际宇航科学院院士,中国工程院院士。1945年,进入资源委员会中央无线电器材厂重庆分厂,师从无线电专家蔡金涛。我国弹道导弹控制技术的开拓者之一。

1922年10月22日,陈德仁出生于江苏省无锡县(今江苏省无锡市)。1934年,12岁的陈德仁以优异的成绩考入江苏省立上海中学。在这里,他首次系统接触西方科学体系,英文水平与逻辑思维能力显著提升,更被“科学救国”的思潮深深触动。在上海期间,陈德仁经历了“一·二八”淞沪抗战。在战火中,他住的房屋被毁,被迫返乡。

1937年,抗战全面爆发,学校迁址上海法租界,他坚持完成初中学业,顺利升入高中部理科。此时,学校已由英国人掌控,全英文授课虽带来压力,却迫使他攻克语言关,为日后阅读国际科技文献奠定了基础。高中三年,他始终保持年级前三的成绩,毕业时选择了上海交通大学电机工程系电信学,立志“以科技强国防”。

1940年9月,陈德仁考入上海交通大学。两年后,日军进驻上海租界,交通大学被日伪接管。听闻此消息,陈德仁愤而停学返乡。次年春天,听闻交通大学在重庆复校,他第一时间辞别家人,与几位同学从常州出发,取道苏、皖、赣、湘、桂、黔六省,徒步奔赴重庆。1943年3月抵达重庆九龙坡校区时,他蓬头垢面,衣衫褴褛,只有藏在贴身口袋的《电工原理》教材边角微卷,见证着一路的苦难与执着。

交通大学重庆校区的就学条件非常简陋,让学生们吃了不少苦头。这期间,经过教务长批准,陈德仁开始靠贷金维持生活,一个月有二三斗米的生活费。

在这里,陈德仁如饥似渴地汲取知识,查阅《电气工程师学会会刊》的缩微胶卷。每次考试,他必是前三名。陈德仁尤其钟情于张钟俊教授的课程——这位麻省理工学院博士在黑板上推导拉普拉斯变换时,粉笔灰落在补丁摞补丁的袖口上,却依然讲得神采飞扬。课后,陈德仁总是追着教授问几十个问题。

正是在这期间,他第一次近距离接触军用通信设备。1945年的夏天,陈德仁进入资源委员会中央无线电器材厂重庆分厂,师从无线电专家蔡金涛。这家表面生产民用收音机的工厂,实则是战时军工重镇。他在检验组学会了用千分尺测量线圈精度,在制造组跟着工人师傅学习绕制变压器,在研究室挑灯夜战研制声频输出计。那期间,相关设备匮乏,没有示波器,就用万用表测波形;没有函数记录仪,就用坐标纸手绘曲线。当第一台样机调试成功时,已是凌晨3点。

1957年,陈德仁调入国防部五院二分院时,面对的是一张白纸般的导弹事业。在仿制“1059”导弹的日子里,苏联专家拒绝提供核心控制参数,他就带着团队把导弹拆解成3000多个零件,用算盘和计算尺搭建“人工计算网络”。20多个工程师轮班计算弹道,草稿纸堆了半间屋子,终于在3个月内完成理论推导。1960年11月5日,当“1059”导弹呼啸升空时, 他站在发射现场,想起重庆兵工厂里那台仿制的声频输出计——从民用通信到导弹控制,这条科技救国的路,他走了整整20年。

20世纪90年代初,陈德仁退居二线,把全部心血倾注于“固体弹道导弹”系列丛书的编撰中。这套14分册、近500万字的著作,凝聚了他一生的科研精华。

2007年12月21日,陈德仁病逝于北京。陈德仁去世后,其妻子按照遗嘱设立了“陈德仁科技奖”。这是他对青年科技工作者的最后馈赠。在二院指导研究生时,他会把学生叫到办公室,指着论文里的公式说:“这个参数推导少了一步,跟我当年在重庆算错的那次一样。”学生们发现,这位老院士的办公桌上,始终摆着一把用了40年的计算尺——那是他从山城带到北京的“老战友”,刻度间仿佛还沾着当年重庆的煤灰。站在历史的长河边回望,陈德仁的人生轨迹恰似一条起伏的弹道——从太湖畔的草屋到嘉陵江边的竹棚,从抗战时期的流亡学生到新中国的航天院士,他用一生诠释了什么是“把个人理想熔铸进国家命运”。在重庆防空洞里演算的公式,在渤海试验场熬红的双眼,在书稿上一字一句写下的批注,早已超越个体的存在,成为中国航天精神的注脚。当新一代航天人接过他手中的计算尺,他们或许会听见,嘉陵江的涛声里,永远回荡着一位老人对科学的赤诚与深情。

夏培肃:以恬淡人生,为中国计算

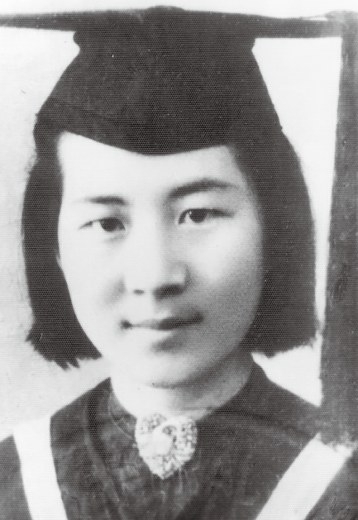

夏培肃(1923年7月28日—2014年8月27日)著名计算机专家、教育家,中国科学院院士。在重庆出生长大,并于抗战期间在迁至重庆的国立中央大学(史称重庆中央大学,今南京大学)电机系完成本科学业。我国计算机研究的先驱和计算机事业的重要奠基人之一,被誉为“中国计算机之母”。

夏培肃出生于重庆江津白沙镇,家中排行老三。1937年,14岁的夏培肃考入重庆南开中学高中部,随后因家庭困难转入国立第九中学。1940年7月,夏培肃于国立第九中学毕业,毕业考试成绩位列全班第一,其中数学考了100分。夏培肃考入内迁至重庆沙坪坝的国立中央大学,成为一名大学生。

1945年春夏之交,夏培肃认识了自己未来的丈夫——杨立铭。彼时杨立铭即将动身前往英国攻读物理博士学位,两人约定好继续保持联系。从国立中央大学毕业后,夏培肃被推荐到交通大学电信研究所攻读研究生,当时该研究所已从上海迁至重庆。虽然夏培肃本想攻读物理,但仔细权衡之后,她决定去交通大学,就此成为电信研究所在新中国成立前仅有的两名女研究生之一。抗战胜利后,夏培肃随交大搬回了上海原址。

1946年,夏培肃获得了自费留学资格,身在英国的杨立铭热情地帮她申请到爱丁堡大学电机系攻读博士的机会。1947年8月,夏培肃搭乘轮船远赴英国,分别两年的夏培肃与杨立铭在英国重逢,感情迅速升温,两人商定待夏培肃博士毕业后就结婚。1950年7月,夏培肃获得英国爱丁堡大学博士学位,随后她与杨立铭组建了家庭,并回归祖国。

1945年,美国宾夕法尼亚大学使用18000多支电子管制作出计算机器“ENIAC”,开辟了一个崭新的、极具希望的科技领域——电子计算机产业。此前华罗庚就关注到计算机的发展前景,回国组建完中国科学院数学研究所后,他一直在筹备研制国产计算机事宜。

1952年,在华罗庚的统筹安排下,闵乃大、夏培肃、王传英调入数学研究所,组成了中国最早从事计算机研究的三人小组。他们经历艰难险阻,终于通过英国曼彻斯特大学第一台计算机M-1的相关资料,掌握了电子计算机的工作原理,踏出了中国计算机发展史上的第一步。1954年1月,夏培肃被调去中国科学院物理研究所继续从事电子计算机研究。今天广为人知的所谓64位操作系统的“位”,内存缓存中的“存”,正是通过她的翻译推广而沿用至今。

1956年4月,夏培肃参与《1956—1967年科学技术发展远景规划》的制订工作。在中国历史上,《1956—1967年科学技术发展远景规划》第一次把科学家纳入国家建设计划,它推动了中国的科学走上现代科学的轨道,并直接推动了一批尖端科学和国防工业的发展,其成果包括“两弹一星”和电子计算机等。

而早在1956年,夏培肃就提出了国产计算机的设计方案,但搁置到1958年103计算机仿制成功后,才得以继续推进。经过连续两年夜以继日的工作,终于在1960年末成功研制出第一台真正的国产小型通用电子数字计算机——107计算机。

夏培肃后来回忆道:“按照苏联图纸装出来的机器只能工作半小时,可是我设计的107计算机,第一次开机运行就连续工作了20.5个小时!”随着107计算机的诞生,夏培肃被誉为“中国计算机之母”。

20世纪70年代末,她主持研制的高速阵列处理机150-AP和功能分布式阵列处理机系统GF-10被成功应用于我国石油勘探,取得了巨大的经济效益。1991年,夏培肃当选为中国科学院院士(学部委员)。她说:“即使自己不能达到世界最高的顶峰,可是我希望给学生铺路,让他们踩着我的肩膀登得更高。”

2001年,她的学生胡伟武出任龙芯处理器的首席设计师,一年后“龙芯一号”诞生。为了致敬夏培肃从事计算机事业50年,胡伟武将这颗芯片命名为“夏50”。退出一线的夏培肃并没有放下研究颐养天年,她转而投身量子计算机这一前沿领域。该领域主要由海外物理学家探索,对计算机专业的科研人员而言存在较高的理解门槛,但代表了未来发展的新方向。夏培肃在身为理论核物理学家的老伴杨立铭院士支持下,撰写从计算机专业科研人员的角度观察、审视和理解量子计算机原理的论文《量子计算》,为后续中国量子计算机的发展指明了道路。2014年8月27日,夏培肃走完了自己91年的人生。

黄汲清:分层探秘志如磐,大地经纬绘宏图

黄汲清(1904年3月30日—1995年3月22日),构造地质学家、地层古生物学家、石油地质学家,中国科学院院士。曾任中央地质调查所所长,重庆大学、北京大学教授。系统划分中国主要构造单元和大地构造旋回,进一步开拓了中国地质图制图事业,是中国地质事业的重要开拓者和中国大地构造学的奠基人。

1904年3月30日,黄汲清出生于四川仁寿的一个书香门第。少年时的黄汲清在私塾和其父创办的同化小学里接受了现代启蒙教育,开阔了眼界,他在第一次看到中国地理图时就表现出极大兴趣。

在“新文化运动”和“五四思潮”的影响下,黄汲清立志以科学报国。1921年,他考入北洋大学采矿系,又于1924年转入北京大学地质系,师从李四光等名家,通过野外考察奠定了学术基础。

1936年,黄汲清就职于当时的经济部地质调查所。“七七事变”后,日军占领上海大部分区域,并向南京推进。黄汲清临危受命任代理所长,负责组织全所的搬迁工作,最终辗转迁移至重庆北碚。

在重庆,以黄汲清为代表的地质工作者们依然满怀热情,坚持探索。他们发现,西南地区独特的地质条件蕴藏着巨大潜力。

嘉陵江上,一块礁石从北面由西伸入江中,故名北碚。黄汲清曾在日记中写道:“北碚是‘天然的构造实验室’,其地处川东褶皱带,三叠系地层裸露,对研究构造运动来说,堪称天赐之地。”

战乱时期,交通十分不便,他深受其苦,在回忆录里吐槽道:“去重庆,无论是搭车,还是坐船买票都不容易,而且都很拥挤,在大夏天,时刻汗流浃背,非常难受。偶尔上司不高兴,当面批评一番,更令人垂头丧气。”

那时的重庆也非安稳之地,夜间空袭频繁,难以安眠。空袭也给黄汲清等人的工作带来了很大麻烦——大家时不时撤入防空洞中。在昏暗潮湿的洞里,黄汲清只能借助桐油灯和放大镜等简陋工具做学问、写书。当初迁徙时,陈列馆里的岩化矿石样本都留在了南京,他时常因为没有合适的样本,不得不来回数十里到山里采集。北碚的山路十八弯,见证了黄汲清青年时期的地质求索。

1938年,黄汲清在大渡河铜街子以北考察时,发现有大量天然气从茅口石灰岩地层中涌出。通过系统的地质调查,他以实证否定了德国学者提出的“四川天然气主要源自二叠系煤系地层,经济价值有限”的论断。黄汲清认为,天然气可以来源于二叠系石灰岩及其下的古生代地层。

随后,黄汲清又亲自带队开展威远地区臭水河一带的天然气普查,并组织测绘了该区域1∶10000和1∶25000的比例尺地形图。一群年轻人天天跋山涉水早出晚归,拿着地质小锤头,四处左敲敲、右锤锤,找化石、量地层、觅断层,硬是填绘出数十幅详细的地质图。

这批地图系统整合了截至20世纪40年代末的地质考察成果,是研究此时期的中国、亚洲地质必不可缺的图文资料,也为解放初期部署全国地质工作提供了重要依据。

1945年,通过大量实地考察获得的一手资料帮助黄汲清完成了专著——《中国主要地质构造单位》,书里第一次全面系统地论述了中国的造山旋回、构造单元、古构造-古地理和动力演化过程,提出了多旋回构造运动的著名论断,奠定了中国大地构造研究的基础。

黄汲清是一个把足迹留在大地上的实干家,曾自编《青年地质学家的山歌》来鼓励自己,“手把锤子出大门,上高坡,下深谷,越大山,爬峻岭,前行前行复前行。”就这样一步一锤一找,黄汲清比谁都坚信自己的研究成果。

在矿产领域,黄汲清在中梁山煤田、綦江铁矿、贵州水城观音山铁矿等地也留下了勘探的脚印。其中,黄汲清确认中梁山煤田为“重庆地区最重要的优质无烟煤田”,组建并主导勘探队开展了系统性勘探。中梁山煤田后续开发成效显著,成为当时西南地区产能最大的现代化煤矿,为重庆及周边工业发展提供了关键能源支撑。

自1976年开始,耄耋之年的黄汲清特别关注我国地质教育,重视青年地质人才的培养工作。为让后来青年赓续野外实地考察的优良传统,黄汲清提出捐献“何梁何利奖”奖金,设立“黄汲清青年地质科学技术奖”,支持青年地质工作者将研究落到实处。

1995年,黄汲清在北京病逝。追悼会上,一副挽联高度概括了他的一生:“一代宗师,地学泰斗,旋回构造奠基础,指导探宝献神州,丰功伟绩,后人永志不忘;油气勘探,功在千秋,运筹帷幄指方向,九州大地油气流,斯人虽去,风范长留人间。”黄汲清用一生踏遍祖国山河,勘查地质,采油气煤,为中国乃至世界地质事业作出了举世瞩目的贡献。他不负少年志,不忘为国强谋。

钱惪:西迁拓荒辟医路,赤心长护万民生

钱惪(1906年5月16日—2006年1月21日),著名传染病学家、医学教育家,国家一级教授。原重庆医学院(现重庆医科大学)创始人、名誉校长。对血吸虫病、伤寒、阿米巴病等的诊断和治疗作出了开创性的研究。

出身于书香门第的钱惪,自幼熟读孔孟之书,尝过悬梁刺股之苦。中学毕业后,钱惪选择了医学道路。凭借自身的勤奋好学,钱惪考入了国立第四中山大学医学院(1932年医学院独立办学,更名为国立上海医学院,即今复旦大学上海医学院),成为医学院培养的第一代医学博士。钱惪毕业后,进入南京中央医院任内科住院医师。在这一时期,他得到了重要的锻炼,最终顺利通过总住院医师关,升任主治医师。

抗战爆发后,钱惪随南京中央医院辗转迁至重庆。1940年,身兼数职的钱惪常常工作到筋疲力尽,但仍然坚持带领年轻医生开展教学查房、病例讨论,尤其是病理解剖工作。如此下来,医院不仅培养出一支强大的师资队伍,营造出浓厚的学术气氛,提升了医疗质量,更吸引众多医学院的学生都慕名前来实习。

1946年,抗战胜利后,国立上海医学院迁回了上海。钱惪继续受聘为上海医学院内科教授和附属中山医院内科主任。

1950年,中国人民解放军第二十军在上海郊区进行游泳训练,数万名官兵感染了血吸虫病。千余名医务人员赶赴嘉定、太仓等地治疗血吸虫病。时任上海市市长的陈毅亲自任命钱惪为血吸虫病防治大队治疗顾问。当时解放军病员分散住在农民家中,钱惪与医疗大队的同事们身背行囊,逐村逐户进行排查和治疗。短短百余天,便治愈血吸虫病患者1万余名。由于钱惪的特殊贡献,他被中国人民解放军第三野战军第九兵团授予“理论与实践结合的为人民服务的模范教授”称号,立二等功。同时还被评为全国劳模,成为医学界最早的全国劳模之一。

1957年,一纸调令将钱惪的命运再次与山城重庆紧紧相连。这一次,他面临的是一片亟待开垦的医学教育荒原——为了支援西部建设,改变东西部高等教育布局不合理的状况,中央决定从上海第一医学院(1952年由上海医学院更名)分迁部分力量组建重庆医学院(现重庆医科大学)。1957年,四川省委任命钱惪担任重庆医学院副院长。然而,在1958年9月钱惪正式上任之前的一年多时间里,他一直留在上海医学院。在这期间,钱惪对重医的师资配备、图书资料筹集等筹备工作作出了卓有成效的贡献。他从实际出发,顾及两校的现实情况,精心为重医选配了一批骨干力量。在钱惪的动员和带领下,一大批教授、副教授、青年教师、医护人员、行政后勤人员或舍妻别子,或举家西迁,为重医的发展集聚了雄厚的师资力量。

1958年到重庆后,钱惪随即担任了四川省血吸虫病研究委员会主任。当时重庆附近的广汉、德阳、绵阳等川西地带水网交错,是血吸虫病的高发区。每年秋季,钱惪都要带着重庆医学院的医疗队奔赴川西疫区。

当时,治疗血吸虫病的常用药锑剂毒副作用较大,钱惪一直关注非锑剂抗血吸虫药的研发。20世纪60年代初,钱惪得知一种代号为“血防846”的化合物(即六氯对二甲苯)在体外有杀虫作用,他立即组织重庆医学院40余名教师、医师、技术员,以团队协作的方式进行攻关。最终“血防846”让血吸虫病的药物治疗由静脉注射改为口服,疗程也由20天缩短为7天,治疗效率大大提高。这一成果被认为是血吸虫病治疗史上划时代的创举,先后获得了四川省科学大会奖、四川省重大科技成果奖,并在全国推广应用。

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”钱惪不仅是重医的创建者,也是重医最受学生爱戴的老师。他通过自己从医数十年的经验,循循劝导年轻医师要有为病人服务的思想,设身处地地关心病人;要热爱自己的专业,珍惜时间,抓紧学习,不断更新知识;要克勤克俭,忠于职守,从实际的、微小的工作做起。

钱惪一生将全部身心系于医疗卫生事业。作为传染病学家,他带出了刘约翰、张定凤、王其南等全国知名的传染病学专家,传染病学在他的引领下成为重医第一个国家级重点学科。钱惪对重医饱含深情,他将对重医人的希望凝结成“严谨、求实、勤奋、进取”的八字校训,影响了一大批重医人。

2006年1月21日,钱惪走完了他波澜壮阔的一生。从黄浦江畔奔赴西南大地,钱惪在重庆这片热土上书写了一部“白纸作画、荒山育苗”的医学传奇。他把毕生精力都献给了他热爱的医学教育事业,献给了他热爱的祖国和人民,给我们留下了丰厚的精神财富。钱惪的一生正如他生前说过的那样:“我这一生无愧无悔。无愧,我对得起党和人民;无悔,投身西部,建设重医,我从没后悔过!”

来源:《重庆科技报》

渝公网安备 50010302001099号

渝公网安备 50010302001099号